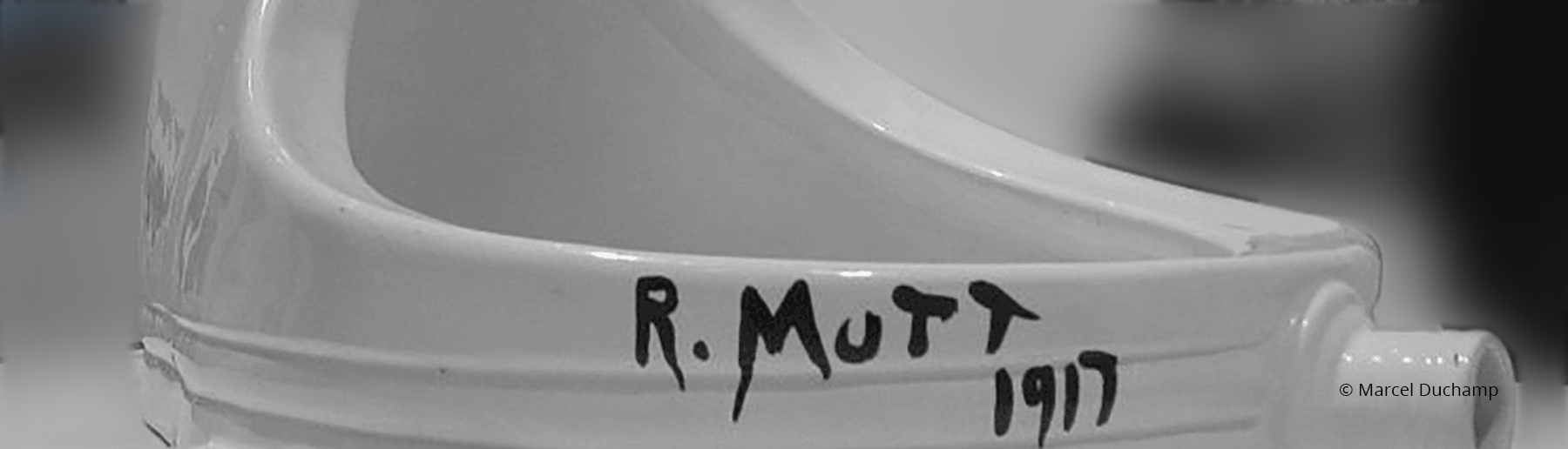

Le droit d’auteur a pour objet une œuvre littéraire ou artistique immatérielle qui doit être distinguée de son support matériel (un CD, un livre, une clé USB, etc.). L’acquéreur d’un objet matériel qui incorpore une œuvre n’a donc pas forcément les droits d’auteur sur cette œuvre et ne peut donc l’utiliser d’une manière qui porterait atteinte à ces droits.

Exemples :

J’achète un CD d’Hooverphonic. L’œuvre est constituée des chansons enregistrées sur ce CD. Le support de l’œuvre est le CD.

Mon droit de propriété sur le CD ne m’autorise pas à faire une utilisation de l’œuvre qui est soumise au droit d’auteur, telle que par exemple en faire des copies ou diffuser la chanson sur Internet.

Le propriétaire d’un tableau de Magritte n’a aucun droit d’auteur sur l’œuvre. Il ne pourrait donc décider d’en faire par exemple des photos et de les distribuer, malgré qu’il soit propriétaire du tableau. Car à cette occasion, il ferait des copies de l’œuvre, acte soumis au droit d’auteur.

Lire: Qu’est-ce que la protection par le droit d’auteur ?

Comme exposé ci-dessus dans la section relative au droit d’auteur, le créateur/vendeur de NFTs a tout intérêt à se protéger par des clauses contractuelles ou conditions générales particulières relatives à sa propriété intellectuelle.

Le propriétaire d’une oeuvre plastique ou graphique, un NFT donc, possède ces seuls droits prévus par le Code de Droit Économique:

Le droit d’exposer l’oeuvre

Sauf convention ou usages contraires, la cession d’une œuvre d’art plastique ou graphique emporte l’interdiction d’en réaliser d’autres exemplaires identiques.”

L’achat d’une œuvre d’art n’autorise ainsi pas pour autant son propriétaire à la diffuser.

Le droit d’exposer une œuvre peut donc être révoqué puisque cette disposition est supplétive (“Sauf convention contraire”).

Ce droit doit s’interpréter desortequelepropriétairenedisposequedudroitdel’exposertellequelle.Ilnepeutenfaireaucunemodification (ce serait par ailleurs une atteinte à l’intégrité de l’œuvre). Précisons enfin que le droit d’exposer l’œuvre ne doit pas être confondu avec les droits patrimoniaux de location et de prêt.

L’engagement de l’artiste de ne pas réaliser d’autres exemplaires de l’œuvre

Le contrôle de cette interdiction est particulièrement aisée pour les NFTs. Le propre d’un jeton cryptographique ou NFT qui représente un objet numérique tel qu’une image, une vidéo, un fichier audio, auquel est rattachée une identité numérique est précisément de permettre son authentification grâce au protocole d’une blockchain qui lui accorde par là-même sa première valeur.

Les jetons non fongibles ne sont donc pas interchangeables et leur originalité et leur rareté sont garantis par les technologies de leur création tandis que la loi interdit d’en réaliser d’autres exemplaires identiques.

Comment authentifier mon NFT ? Lire: How NFTs Are Tracked and Verified.

SAUF CONVENTION OU USAGES CONTRAIRES, LA CESSION D’UNE OEUVRE D’ART PLASTIQUE OU GRAPHIQUE EMPORTE L’INTERDICTION D’EN RéALISER D’AUTRES EXEMPLAIRES IDENTIQUES.

Les parties peuvent déroger à cette règle de sorte qu’à nouveau la rédaction de convention “sui generis” peut s’avérer créateur de valeur, surtout sur le long terme.

Les parties peuvent déroger à cette règle de sorte qu’à nouveau la rédaction de convention “sui generis” peut s’avérer créateur de valeur, surtout sur le long terme.

Qui de la vente d’UN NFT et de la possibilité – reprise dans un smart contract – d’en “tirer” (pensions aux anciennes lithographies) X exemplaires si, par exemple, chaque exemplaire atteint au moins tel montant sur une plateforme d’échange ? Les technologies de la blockchain permettant aisément l’exercice du droit de suite, ces variations contractuelles sur le nombre de reproductions n’ont de limites que l’imagination des parties.

Quant au respect de l’intégrité de l’oeuvre

Le respect de l’œuvre par le propriétaire

Le propriétaire doit respecter en permanence le droit à l’intégrité de l’œuvre que conserve l’auteur malgré le transfert de propriété de l’objet en tant que tel.

Ce droit est particulièrement puissant puisque l’auteur n’a pas à justifier de préjudice, ce qui constitue une importante nuance par rapport aux principes fixés en droit civil et auxquels les juristes sont habitués.

Néanmoins, comme le rappelle la cour d’appel de Bruxelles, le droit à l’intégrité n’est pas absolu et trouve sa limite dans l’abus de droit de son titulaire.

La jurisprudence et la doctrine se sont saisis depuis longtemps des conséquences des modifications apportées par un second artiste sur l’oeuvre d’un premier:

“Enfin, l’œuvre d’art, victime du temps, peut faire l’objet d’une restauration. Même si le restaurateur qualifié se doit de respecter les qualités de la création d’origine, l’œuvre restaurée devient une œuvre retouchée dont l’auteur initial peut paraître partiellement évincé puisqu’elle n’est plus exclusivement de sa main. Nous ajoutons que dans certains cas, l’œuvre originelle est à ce point retouchée que nous ne pouvons plus prétendre être confrontés à celle-ci, mais bien à un nouvel objet.

Ces facteurs sont d’autant plus exacerbés lorsque nous en faisons une lecture à la lumière du droit applicable en faveur de l’artiste, à savoir la pro- tection par le droit d’auteur, et en particulier le droit de l’artiste d’interdire toute mutilation de son œuvre. L’actualité de ces dernières années nous offre une excellente illustration avec l’amusante restauration du « Ecce Homo », œuvre de l’artiste peu connu Elías García Martínez et propriété de l’église du village de Borja, en Espagne. Pour rappel, Madame Cecilia Giménez, une habitante du village, avait entrepris la restauration de l’œuvre en question. Résultat surprenant! L’artiste lui-même serait main- tenant bien incapable de reconnaître sa création. L’on pourrait en quelque sorte parler d’une œuvre authentique recouverte par une autre œuvre qui s’avère, au final, elle-même originale au sens des droits d’auteur.

Dès lors, la situation peut être résumée comme suit : l’œuvre d’art est alors pour partie le fruit du travail d’une tierce personne, l’élève, le collaborateur, le restaurateur et n’est plus celui du travail exclusif de l’artiste, ce qui rend la tâche d’authentification d’autant plus complexe.

Pour en revenir à notre exemple, d’un point de vue juridique, un des droits de l’auteur est le respect de la création et de son intégrité. Lors de la restauration de « Ecce Homo », nul doute que ce droit n’a pas été respecté. Seulement, dans la mesure où les droits d’auteur ont une durée limitée dans le temps, la restauratrice en herbe n’a pas été inquiétée, les droits étant éteints.

Droits d’auteur applicables ou non, il n’en reste pas moins que l’échec d’une restauration cause un préjudice au propriétaire de l’œuvre qui voit la valeur de celle-ci plus ou moins fortement diminuer. Si une personne cause un préjudice à une autre personne, elle doit le réparer, par exemple par le versement de dommages et intérêts au travers de sa responsabilité extracontractuelle.”

L’acheteur d’un NFT doit ainsi respecter son intégrité et ne peut, sauf convention contraire, le modifier, en tout ou en partie.

Quant aux modifications ou la destruction de l’oeuvre

L’abusus est ainsi détenu par le propriétaire du NFT qui a acquis la “chose”, étant l’œuvre digitale auquel est rattachée une identité numérique. Il a le droit de vendre ou détruire le NFT. Le conflit apparaît d’emblée du fait que l’artiste conserve l’ensemble de ses droits d’auteur même en cas de vente de celle-ci, dont le droit de s’opposer à toute modification ou altération de l’œuvre (article XI . 165, § 2 CDE) . L’on se trouve dès lors en conflit entre deux droits de valeur identique, l’un étant le droit du propriétaire sur base du Code civil et l’autre étant un des droits moraux de l’auteur fixé dans le Code de droit économique. Comment dès lors les départager ? La doctrine résume les décisions relatives à un tel cas de figure par le principe de la « mise en balance », le juge devant trancher en faveur de l’une ou l’autre partie, en fonction des faits de la cause. Il conviendra à nouveau de contractualiser avec le créateur/vendeur du NFT, adaptations ou variantes que l’acheteur souhaite apporter à l’œuvre.

Quant au droit de suite

Il s’agit donc à nouveau bien rédiger les clauses relatives à ces rémunérations ultérieures et futures, leur montant ou mode de calcul (en règle dégressif selon le montant de la vente), leur mode de perception et de versement à l’auteur, leurs possibles exceptions en termes de durée ou de montant, les interdictions possibles de revente (par exemple en dessous d’un certain seuil,…), les modes de règlement des litiges, la juridiction compétente,… L’autonomie de la volonté joue ici encore un rôle prédominant et les parties gagnent à formaliser et contractualiser leur accord.

Les SMART CONTRACTS permettent une perception automatique de revenus pour les créateurs/vendeurs de NFTs sur les reventes de leurs œuvres.

Il reste à articuler ces dispositions contractuelles avec le régime légal impératif issu d’une circulaire européenne: le droit de suite.

Conditions d’application du droit de suite

La matière concernant le droit de suite fut unifiée en 2001 par une directive européenne 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale.

Les premiers considérants de la directive définissent le droit de suite et exposent le principe en la matière :

- Dans le domaine du droit d’auteur, le droit de suite est le droit incessible et inaliénable de l’auteur d’une œuvre originale d’art graphique ou plastique à être intéressé économiquement aux reventes successives de l’œuvre concernée.

- Le droit de suite est un droit d’essence frugifère qui permet à l’auteur-ar- tiste de percevoir une rémunération au fur et à mesure des aliénations suc- cessives de l’œuvre. L’objet du droit de suite est l’œuvre matérielle, à savoir le support dans lequel s’incorpore l’œuvre protégée.

- Le droit de suite vise à assurer aux auteurs d’œuvres d’art graphiques et plastiques une participation économique au succès de leurs créations. Il tend à rétablir un équilibre entre la situation économique des auteurs d’œuvres d’art graphiques et plastiques et celle des autres créateurs qui tirent profit des exploitations successives de leurs œuvres.

- Le droit de suite fait partie intégrante du droit d’auteur et constitue une prérogative essentielle pour les auteurs. L’imposition d’un tel droit dans l’ensemble des États membres répond à la nécessité d’assurer aux créateurs un niveau de protection adéquat et uniforme.

Voici la disposition de droit belge :

“Art. XI.175. du Code de Droit Économique : 1 § 1er. Pour tout acte de revente d’une oeuvre d’art originale dans lequel interviennent en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l’art, après la première cession par l’auteur, il est dû à l’auteur par le vendeur un droit de suite inaliénable, auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, calculé sur le prix de revente.

Aux fins de la présente section, on entend par « oeuvre d’art originale », les oeuvres d’art graphique ou plastique telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries et les photographies, pour autant qu’il s’agisse de créations exécutées par l’artiste lui-même ou d’exemplaires considérés comme oeuvres d’art originales.

Les exemplaires d’œuvres d’art visées par la présente section, qui ont été exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité, sont considérés comme des œuvres d’art originales aux fins de la présente section. De tels exemplaires sont en principe numérotés ou signés, ou dûment autorisés d’une autre manière par l’artiste.

§ 2. Le droit de suite ne s’applique toutefois pas à un acte de revente lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’artiste moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne dépasse pas 10.000 euros. La charge de la preuve du respect de ces conditions incombe au vendeur.

§ 3. Le droit de suite appartient aux héritiers et autres ayants droit des auteurs conformément aux articles XI.166 et XI.171.

§ 4. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales, la réciprocité s’applique au droit de suite.”

Le NFT étant une œuvre graphique ou plastique et en principe originale, est donc soumis au droit de suite si la vente intervient par des professionnels de l’art et le prix de revente dépasse 2000 euros HTVA.

“Art. XI.176. du Code de Droit Économique : “Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe, pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2.000 euros. Afin de supprimer les disparités qui ont des effets négatifs sur le fonctionnement du marché intérieur, le Roi peut modifier le montant de 2.000 euros sans toutefois pouvoir fixer un montant supérieur à 3.000 euros. Le montant du droit de suite est fixé comme suit :

– 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu’à 50.000 euros;

– 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,01 euros et 200.000 euros;

– 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,01 euros et 350.000 euros;

– 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350.000,01 euros et 500.000 euros;

– 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500.000 euros.

Toutefois, le montant total du droit ne peut dépasser 12.500 euros.”

Le bénéficiaire est logiquement l’artiste . Il s’agit d’un droit inaliénable, sans perdre de vue qu’à compter du décès de l’auteur, ses héritiers et autres ayants droit en bénéficient durant 70 ans.

Par essence, la maison de vente, le galeriste, le marchand d’art et les intermédiaires permettant à un vendeur d’entrer en contact avec un acheteur répondent à cette condition (Alexandre PINTIAU – Le point sur les récents changements en matière de droit de suite- Patrimoine et œuvres d’art – Questions choisies – 1re édition 2016 – Larcier – P. 208.).

Pouvons-nous considérer les plate-formes d’échanges de NFT comme des intermédiaires qualifiant pour reconnaître aux artistes vendeurs l’exercice de leur droit de suite ? Les conditions générales de ces sites en ligne révèlent-elles une telle intention ? S’agit-il en réalité des galeries d’art modernes qui doivent naturellement être soumises aux mêmes réglementations ?

Une galerie d’art c’est quoi ?

Une galerie d’art est généralement un lieu, public ou privé, spécialement aménagé pour mettre en valeur et montrer des œuvres d’art à un public de visiteurs, dans le cadre d’expositions temporaires ou permanentes. La galerie d’art publique, peut être intégrée dans une structure institutionnelle comme un musée, ou être un lieu d’exposition autonome. La galerie d’art privée, plus particulièrement destinée à la vente, est également un lieu d’exposition et de rencontre, la « vitrine » des marchands d’art.

Les œuvres exposées proviennent généralement des arts plastiques, elles sont accrochées : peintures, dessins, photographies, ou posées au sol : sculptures. Mais on peut également trouver des œuvres de toutes natures, comme du mobilier ancien ou contemporain.

Le récent développement d’Internet a permis la création de « galeries d’art » virtuelles, supprimant notamment les contraintes géographiques.

Wikipedia – Galerie d’art

Plateforme unique chargée de la gestion du droit de suite

Lors de la codification du CDE, le législateur belge a intégré ces aspects en prévoyant la création d’une plateforme unique chargée de la gestion du droit de suite. L’article XI . 177 CDE prévoit qu’aux fins de gestion du droit de suite, une plateforme unique est créée par les sociétés de gestion qui gèrent le droit de suite. La déclaration des reventes visées à l’article XI.175, § 1er, et le paiement du droit de suite sont effectués via la plateforme unique.

Les plateformes d’échanges de NFT sont pour nous des “professionnels du marché de l’art intervenant dans la revente à titre de vendeurs, d’acheteurs ou d’intermédiaires” et sont dès lors tenues de notifier les ventes à la plateforme unique.

“§ 1er. Pour les reventes effectuées dans le cadre d’une vente aux enchères publiques, les professionnels du marché de l’art intervenant dans la revente à titre de vendeurs, d’acheteurs ou d’intermédiaires, l’officier public et le vendeur sont solidairement tenus de notifier la vente dans le mois de celle-ci à la plateforme unique. Ils sont également solidairement tenus de payer via la plateforme unique les droits dus dans un délai de deux mois suivant la notification. »

Pour les reventes qui ne sont pas effectuées dans le cadre d’une vente aux enchères publiques, y compris les ventes ayant donné lieu à l’application de l’article XI.175, § 2, les professionnels du marché de l’art intervenant dans la revente à titre de vendeurs, d’acheteurs ou d’intermédiaires et le vendeur sont solidairement tenus de notifier la vente dans le délai et de la manière fixée par le Roi à la plateforme unique. Ils sont également solidairement tenus de payer via la plateforme unique les droits dus dans un délai de deux mois suivant la notification.”

La plateforme est disponible ici : www.resaleright.be.

eResaleRight | Tél : +32(0)2/725.11.75 | contact@resaleright.be

Qui doit supporter le droit de suite ?

L’Article XI.175. CDE dispose : § 1er. Pour tout acte de revente d’une oeuvre d’art originale dans lequel interviennent en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l’art, après la première cession par l’auteur, il est dû à l’auteur par le vendeur un droit de suite inaliénable, auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, calculé sur le prix de revente.

Depuis l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne (C.J.U.E, 26 février 2015, aff. C41/14), il est conforme à la Directive de convenir conventionnellement qu’une partie définie supportera seule le coût du droit de suite, à la décharge du vendeur nonobstant les transpositions en droit national .

“Nul doute que les maisons de vente européennes saisiront cette opportunité et ne manqueront pas d’adapter leurs conditions générales en conséquence. Les candidats acheteurs devront donc tenir compte de cette possibilité car, concrètement, le prix fixé par l’adjudication finale pourrait être majoré (1) des frais de la maison de vente (comme par le passé) et (2) du montant correspondant au droit de suite à supporter le cas échéant, sous réserve de l’article 178 analysé ci-avant.”

Quant à l’originalité des oeuvres

En effet, l’article XI.165, § 1 du Code de droit économique (ci-après « Le Code ») énonce que:

« L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d’en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu’elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie. (…)

L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque (…).

L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit d’autoriser la distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de son œuvre ou de copies de celle-ci ».

Le Code n’énumère pas les catégories d’œuvres protégées ni ne décrit leurs composantes.

Contrairement à certaines idées préconçues, le droit d’auteur n’est donc nullement confiné au domaine artistique ou littéraire et, par conséquent, la notion d’œuvre doit donc être entendue de manière large.

L’œuvre littéraire ne vise pas seulement les œuvres de « littérature » dans le sens culturel et esthétique du mot (D. VOORHOOF, in F. BRISON & H. VANHEES (dir.), Hommage à Jan Corbet, Larcier, Gand, 2e éd., 2008, p.51) .

Les cours et tribunaux ont notamment assimilé aux œuvres littéraires un ouvrage technique (Bruxelles, 27 février 1954, J.T., 1954, p. 278.), un manuel de jeu vidéo (Bruxelles, 9 novembre 1972, J.T., 1973, p. 463.) , un mode d’emploi (Civ. Liège, 2 octobre 1992, J.T., 1993, p. 342.) ou un cours scientifique de génétique (Bruxelles (9e ch.), 11 avril 1997, A&M, 1997, p.265.).

Pour qu’une création et/ou œuvre puissent bénéficier de la protection du droit d’auteur, il est impératif que deux conditions soient remplies : elle doit être originale (et mise dans une forme qui traduit la volonté de son auteur de la communiquer.

L’objectif du droit d’auteur est d’encourager la création, en garantissant à ceux qui s’y consacrent la possibilité de rendre cette activité économique viable, voire profitable, et de permettre la diffusion de la création dans le public en y associant les créateurs.

Les NFTs peuvent ainsi servir de solutions uniques et modernes pour protéger des œuvres originales de toutes natures à l’aide de “smart contracts” inscrits dans la blockchain.

Ainsi, la propriété intellectuelle des œuvres est garantie et aisément contrôlable tandis que les créateurs peuvent percevoir des revenus tout au long du cycle de vie de leurs œuvres.

Les NFTs peuvent se cumuler au régime de protection des marques (®), des brevets et d’une manière générale du Copyright (©) et ouvrir le monde encore à explorer des univers virtuels (metaverse).

Comme pour toute transaction, les artistes et acheteurs/vendeurs de NFTs veilleront particulièrement aux termes contractuels ou conditions générales applicables.